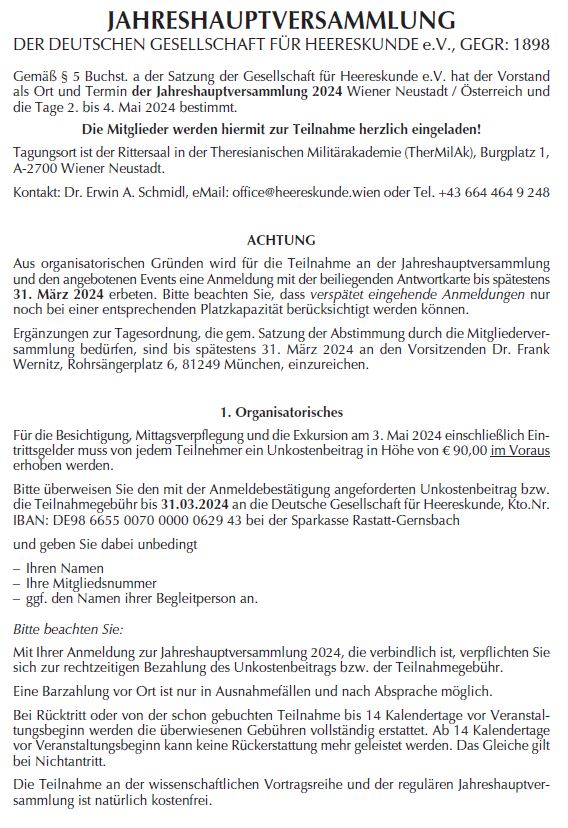

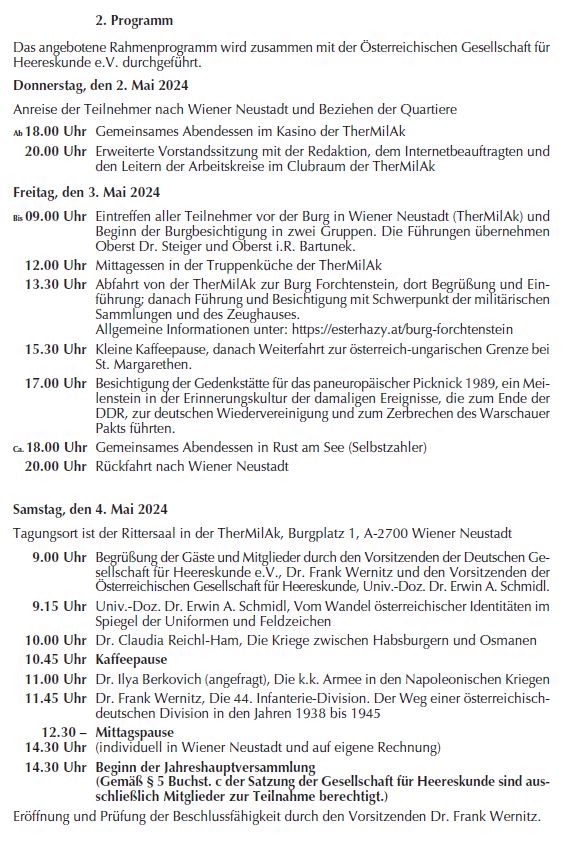

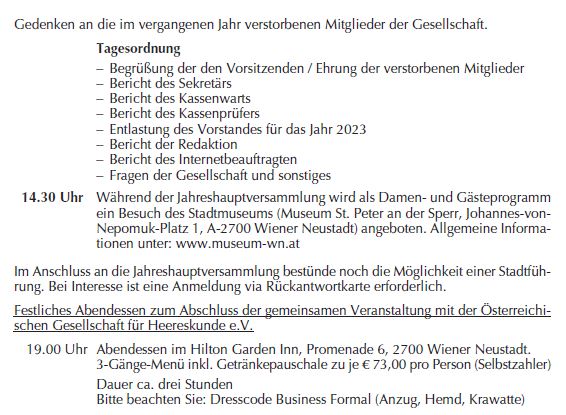

Die Jahreshauptversammlung 2024

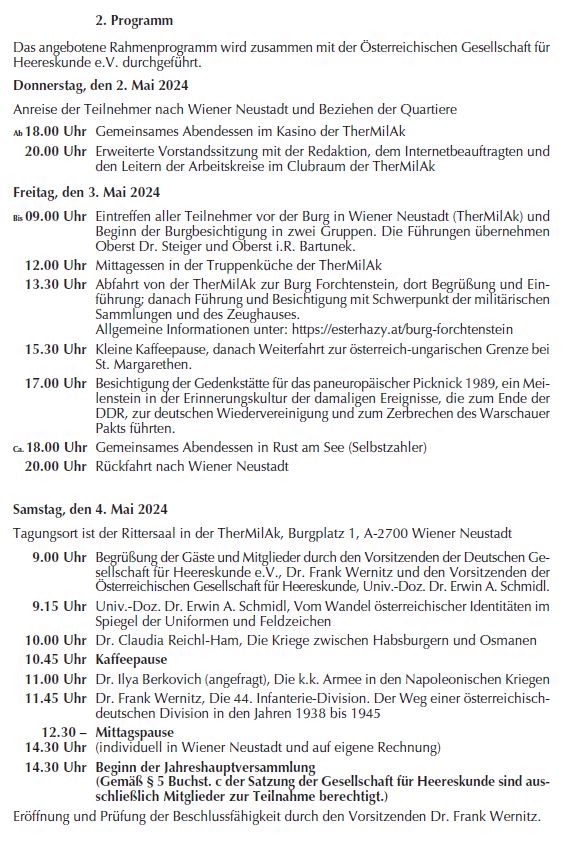

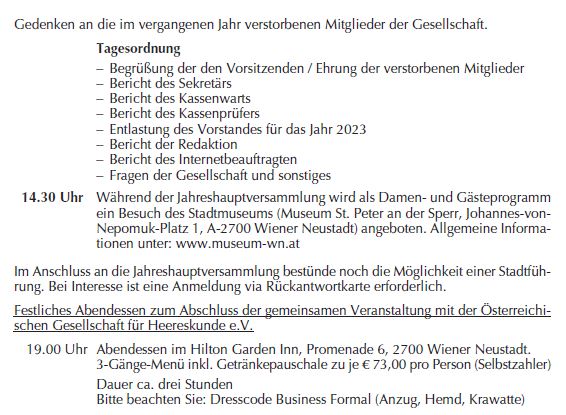

vom 02. bis 4. Mai 2024 findet die Jahreshauptversammlung 2024 in Wiener Neustadt (Österreich),

zusammen mit der Österreichischen Gesellschaft für Heereskunde statt.

Folgend finden Sie das Tagungsprogramm.

vom 02. bis 4. Mai 2024 findet die Jahreshauptversammlung 2024 in Wiener Neustadt (Österreich),

zusammen mit der Österreichischen Gesellschaft für Heereskunde statt.

Folgend finden Sie das Tagungsprogramm.